参考資料:なし

群馬県の上毛三山のうち、 榛名山は一昨年行き、妙義山は昨年行ったので、

今回は残りの赤城山へ行くことにした。

赤城山は裾野の広さが富士山に次いで日本第二位の火山であり、

成り立ちの説明がここ(イメージ図)とここにある。

赤城山という単語からは、徳川の埋蔵金(こことここ参照)、

「赤城の山も今宵限りか」で有名な国定忠治(墓がここにあり)、

木枯し紋次郎(こことここ参照)の三日月村などを連想するが、

今回はコースの関係で寄ることはできない。

前橋駅まで輪行。

今日は快晴だが、赤城山および関東平野の周辺の山々は霞んでいる。

県道4号線を北へ向かう。

市街地を過ぎるとだらだらした登りが始まる。

だらだらとは言っても、筆者の脚力の場合、すでに一番軽いギアを使う(>_<)。

途中で、ハンドルの下に番号が書かれた板をつけた10台ほどの自転車とすれ違った。

最初と最後の自転車間には1時間以上差があり、服装も派手ではなかったので、

レースにしては変だが、一体何だったのだろう?

畜産試験場を過ぎたあたりから樹木が多くなり、

赤城山の裾野の樹海?に入っていく。

この道は旧赤城有料道路で、車やバイクの交通量が多く、

結構スピード(さらに一部のバイクは大きな爆音)を出している。

また路肩が狭いため、走行には注意が必要だ。

桃畑というバス停の先に旧道があったので、そちらに逃げ込んだ。

この頃から気温が上がってきて、また勾配も結構急なので、頻繁に休憩を取りながらなんとか進む。

再び県道40号と合流し、九十九折れが始まる。

気温は21℃位で、風も多少吹いており、また速乾シャツを着ているのでそんなに暑いわけではないが、

日差しが強くて周囲の風景が眩しく、日なたでは結構ヘロヘロになる。

地図の等高線を見てもどこがピークか分からなかったが、

白樺牧場、エネルギー資料館のあたりが県道4号線のピークだった。

ピークから大沼まで下って湖畔を回り、小さな湿原である覚満淵(かくまんぶち)に立ち寄る。

ここから再び登りとなり、八丁峠へ向かう。

途中道がV字に折れている箇所の少し先に鳥居峠という峠がある。

今回は行かなかったが、昔、ケーブルカーが赤城山の東側の利平茶屋から鳥居峠まで通っていて、

その廃線跡が残っているらしい。

そして駅舎の跡が赤城山頂駅サントリー・ビア・バーベキューホールとなっていて、

当時の資料室もあるらしい(ここを参照)。

八丁峠に自転車を置き、30分ほど山道(半分位は板でできた階段)を登ると

地蔵岳(標高1674m)の頂上に到着する。

ここからは大沼、覚満淵、さらには関東平野(今日は霞んでいた)が一望できる。

下界へ戻り、自転車で県道16号線を南下する。

一度少し下った後、牛石峠の手前で登り返し(距離にして500mほど)があり、

そこからはほぼずっと下りとなる(1箇所オートキャンプ場の所で軽い登りがある)。

ここまでに蓄えた位置エネルギーを、運動エネルギーと熱エネルギー(ブレーキとタイヤの間および

タイヤと地面の間に発生する摩擦)に変換しながら下る。

県道16号は道が狭く勾配がやや急で、

交通量は少ないものの、ときどき対向車が来るので注意が必要だ。

山の中腹に赤城温泉、忠治温泉、滝沢温泉(へ至る道)があった。

途中、下から車のサイレンが聞こえてきて救急車がすれ違い、道を登っていった。

温泉街まで行くのか、それとも赤城山まで行くのか分からないが、それにしても大変だ。

下界へ降りてからもずっと下りは続く。

途中、ぐんまフラワーパークがあったが時間がないので寄らず、

阿久沢家住宅を撮影した後、上毛電鉄の大胡(おおご)という駅から輪行した。

赤城駅から東武鉄道の特急(全席指定)で帰ったが、

4列ほど後に座っていた「おやぢ」

口というか歯からチュッチュッという音(爪楊枝を使ったときの音)を

絶え間なく鳴らすため、イライラした

約3秒に1回ずつ何度も連続して鳴らすが、鳴り止むときもあるので平均すると10秒に1回位か。

途中静かになったので窓の反射を利用して様子を見ると、

超ラッキーなことに居眠りしていた

このままずっと起きるなと念じつつ、30分ほど静寂な時を過ごしたが、

その後また目を覚まして、チュッチュッと鳴らし始めた(>_<)。

今日は短パンで走ったが、筆者は日に焼けると赤くなるため、足にも日焼け止めを塗った。

ふくらはぎは裏側なので日に焼けないだろうと思って塗らなかったが、

帰りの電車内で見ると、右足のふくらはぎだけが、

多く光線が当たったのか真っ赤になっており、耳なし芳一を連想した。

| 例によって早朝、永代橋から月島を撮影。 | |

| 前橋駅前のケヤキ並木。 | |

赤城山は霞んでいた。 |

これは一昨年榛名山に行ったときに撮影した赤城山。 |

| 榛名山も霞んでいる。 | |

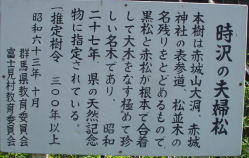

時沢の夫婦松。 |

| だらだらした登りが続く。 振り返ると前橋市内が見えた。 |

|

| 小暮大鳥居。 | |

| 赤城山は相変わらず霞んでいる。 | |

| 広大な畜産試験場。 | |

| 赤城山の裾野に樹海?が見える。 |

| 樹海に突入する。 車やバイクはスピードを出していて、 また路肩も狭いので注意が必要だ。 |

|

| 車がいなくなるのを見計らって撮影。 | |

| 水勢から分かるように、 勾配は結構急だ。 |

|

| 廃屋(>_<)。 | |

| 途中で左の県道4号線から右の旧道に逃げ込む。 | |

| 旧道は車は少ないが、 勾配が結構急で、一部押して歩いた。 |

|

| 左に小さく見える山が、後で登る地蔵岳らしい。 | |

| このあたりは赤城ふれあいの森になっている。 | |

| 吊橋から地蔵岳を望む。 |

| 旧道の終わり付近にあった戸数10戸位の集落。 | |

| 人が住んでいるかどうか不明。 | |

| 再び県道に戻る。 このあたりから九十九折れが始まる。 昼になって太陽光線が直角に照射しているせいか、 舗装がやけに白っぽい。 |

|

| 所々にこのような看板があり、 カーブには番号がついている。 この先の峠のピーク(白樺牧場付近)は カーブが68個目、標高1400m(より後)だったと思う。 |

|

| 後で登る地蔵岳。 | |

| 白樺牧場。 | |

| この花はレンゲツツジという名らしい。 | |

| 同上。 | |

| 同上。 | |

| 見晴山というピークがあったが、 時間がなくて登らなかった。 |

| 原生林に囲まれたカルデラ湖である 大沼(「おの」と読む)から 赤城山系で一番高い黒槍山(1828m)を望む。 |

|

| 後で登る地蔵岳。 | |

| 小さな湿原の覚満淵(かくまんぶち)。 一周30分ほどの遊歩道が整備されている。 |

|

| 水はきれいだ。 | |

八丁峠で登山の準備。 上の写真の左のナップザックを開き、 前カゴなどの荷物を入れる。 すると右の写真のように変身する。 |

| 八丁峠の登り口。 左上の鉄塔が地蔵岳の頂上。 |

|

| 途中で小沼(「この」と読む)が見える。 ここで一曲(←音が出ます。) |

|

地蔵岳の頂上。 地面は火山の跡らしい色をしている。 |

ここから転載。平面写真なので 地蔵岳頂上が凹んで見えることもあるが、目の錯覚。 |

| 先ほど行った覚満淵の湿原。 手前はビジターセンター。 |

|

| 大沼。 | |

| 大沼内の赤城神社。 | |

| 関東平野は例によって霞んでいる。 | |

| 都市が見えるがどこか不明(桐生か?)。 | |

| 廃止になったロープウェイの駅 (本文中のケーブルカーとは別)。 |

| 県道16号は狭いが車は少ない。 | |

| 途中の夜景パノラマ展望台からの眺望。 相変わらず霞んでいる。 |

|

| 途中、採掘場?の付近で 路面状態の悪い部分が数百m続いた。 |

|

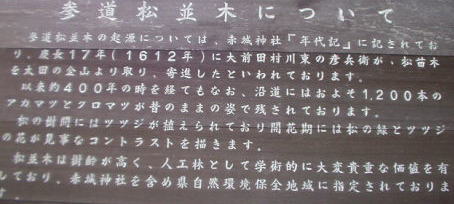

| 赤城神社(先ほどの大沼の赤城神社とは別)の 参道松並木が3kmほど続く。 右は県道16号。 左の奥に散策路(参道)が通っている。 |

|

|

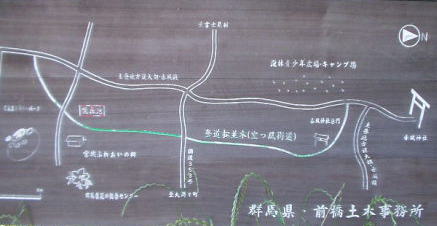

阿久沢家住宅。 |

|

| 内部。実際にはほぼ真っ暗。 | |

| 帰りの電車の中で赤城山を撮影。 矢印の所に、先ほど登った地蔵岳山頂の鉄塔が かすかに見える。 |

次のレポートへ ツーリングの記録へ ホームへ 自転車紹介へ プロフィールへ リンクへ