参考資料:東京近郊サイクリングコースガイド東京東部編 (山と渓谷社)P100

ウォーキングナビ埼玉 川越・秩父奥武蔵散歩 (昭文社)P106

富士山5合目行きに向け、心肺機能を強化しなければならず、

当初仮想富士山として赤城山に登ろうと思ったが、

週明けに重要な仕事があり事故に気をつける必要があるので、

もう少し安全で楽そうな近場の峠に登ることにした。

秩父鉄道の長瀞まで輪行。

金崎古墳群を見学した後、荒川(途中から赤平川)沿いに吉田町へ向かう。

このあたりは河岸段丘になっているらしく、

荒川は崖沿いの樹木の間からごくたまに見えるだけだ。

またこの道は吉田町へ向かう主要道路のはずだが、意外と交通量は少ない。

やがて吉田町に到着。ここは小盆地になっているようだ。

まずは龍勢(りゅうせい)というロケットで有名な龍勢会館へ。

中にはロケットの実物や写真などが展示されており、

またロケット発射の映画も見ることができる。

会館の敷地内には「草の乱」という映画で使用したオープンセットが建っていた。

筆者は映画はほとんど見ない(10年に1回位)が、

下記のポスターはどこかで(多分地下鉄の吊り広告)で見たような気がする。

そのときは、香取慎吾が出ている新撰組(観たことはない)か何かの宣伝かと思っていたが、

秩父事件を題材にした映画だということが分かった。

秩父事件といっても、加波山

事件の中身は全く知らない(萩の乱、秋月の乱、神風連の乱とかいうのもあったか?)。

ガイドブックで調べたところ、この地方は養蚕製糸業が主要な産業だが、

生糸価格の暴落などによる不況、生活の困窮の末に引き起こされた農民一揆が秩父事件だそうだ。

そして吉田町一帯には秩父事件の史跡が点在しているらしい。

秩父事件の詳細はここ、ここ、ここ、ここを参照。

また「草の乱」についてはこことここ(公式ページ)を参照。撮影風景がこことここにある。

また龍勢会館の隣には秩父事件資料館「井上伝蔵邸」という建物(ここを参照)もあった。

龍勢会館を後にし、龍勢の発射台や滝、事件の主要な舞台となった椋(むく)神社などを見学した後、

万年橋を右折して県道363号線に入る。

石間川沿いの狭い谷に沿って小さな集落が点在しており、交通量は少なく、ひなびたいい雰囲気だ。

山の中腹まで家が建っている石間(いさま)の集落を過ぎると傾斜が急になり、

蛇行走行しないと登れなくなり、スタミナ不足のため(>_<)一部押して歩いた。

しばらく登ると最後の集落である半納集落に到着。 この付近の標高は700m位か。

ここから先は林道となり、車に全く出会わず、やや不安になる。

しばらく進んだところで向こうからサイクリストが一人走ってきて、

あいさつしたら女性ライダーだった。ヒルクライムの練習だと思われる。

さらに進んでようやく太田部峠に到着。

峠の先で一度少し下った後、ふたたび上りになる。

これから走る登りの道筋が遠方に見え、うんざりしながら走り、ようやく石間峠に到着。

自転車を置き、山道を10分ほど歩くと城峯山の頂上に到着する。

頂上には展望台があり、ほぼ360度の眺望が開けているが、

例によって周囲は霞んでいて良い写真は撮れなかった(>_<)。

夕方になってきたので山道を下る。

前の日にやった110kgのバーベルをかついだスクワット

の影響で、

の影響で、下りは太ももが筋肉痛で痛い。

ボディビル

なお、城峯山付近には平将門伝説(ここ、ここ、ここ、ここ、ここを参照)もあるらしく、これまた興味深い。

峠から先はほぼずっと下りとなり、野上駅から輪行で帰宅。

今回は、古代史、地学、近代史などいろいろ楽しむことができた。

| 長瀞駅のブーメランと蛙。ここに説明がある。 気づかなかったがかぼちゃも展示してあるらしい。 |

|

| 金崎古墳群の大堺2号墳(URLはここ)。 以下ここから転載。 金崎古墳群は、荒川左岸の河岸段丘上にある群集墳で、かつては8基以上の円墳があったといわれる。しかし、現在墳丘や主体部が残されているのは、大堺1号墳、大堺2号墳、大堺3号墳、天神塚古墳の4基だけである。大堺1号墳を除いて石室が開口しており、いすれも横穴式石室で、秩父地方に特徴的な長瀞系変成岩の板石や割石を使用し、巧みな技術で積み上げられている。天神塚古墳からは埴輪の破片、大堺3号墳からは土師器や須恵器が発見されている。これらの遺物と石室の形から、天神塚古墳が6世紀後半、大堺3号墳が7世紀初頭の築造と考えられる。 |

|

| 畑の中にある大堺3号墳。 | |

| ここに石室内の写真あり。 崩壊の危険があるため、内部への立ち入り禁止になっている。 |

| 県道脇にあった山田懿太郎という人のレリーフ。 | |

| このとき登った美の山と思われる。 | |

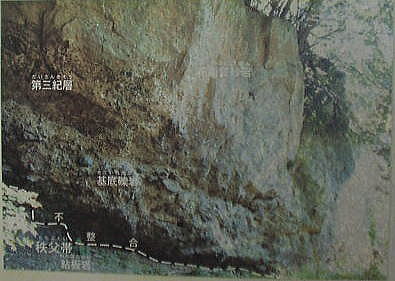

前原の不整合(こことここを参照)。 |

|

| 以下は案内板の説明(ここから転載)。 前原の不整合は、秩父盆地ができはじめたころを物語る重要な露頭である。この露頭は、幅約20m、高さ15mの荒川に面した崖で、秩父盆地を構成する第三紀層が、秩父帯のジュラ紀の地層をおおっている様子が観察できる。 崖の左下に見える黒い岩石が秩父帯のチャートなどで、およそ1億5千万年前の地層である。ながい年月地殻変動の影響をうけたため、もろく割れやすくなっている。 その上に重なる白っぽい岩石が、秩父盆地を構成する約1千5百万年前の地層である。おもに石英や長石にとむアルコース(花崗質砂岩)で、下部は礫岩になっている。礫岩を構成する礫は、大小さまざまで、丸いものも角張ったものもある。礫の種類は、秩父帯のチャートや砂岩で、この近くに分布する岩石である。礫の間を埋めているのはアルコースである。このように、不整合面の直上にある礫岩は基底礫岩と呼ばれ、侵食の場から堆積の場に転じた最初の堆積物である。 この不整合は、いったん海底に堆積したジュラ紀の地層が、地殻変動により隆起し、陸上で風化浸食された後に再び沈降し、その上に第三紀の地層が堆積したことを物語っている。 ここでは、不整合面が明瞭で、地層の上下関係が広く立体的に観察できるので、学術的に貴重であるだけではなく、地質学の学習にも適している。 ※不整合とは、年代の大きく異なる地層が重なっていることを示す用語で、それらの地層の境界面を不整合面といいます。 |

|

| 前原の不整合付近の荒川。 確かに地層が露出している。 |

| 今日のツーリングでは藤?を何度も見た。 | |

| 奈良川橋から赤平川(荒川の支流)の下流を望む。 写真左の道路を走ってこちらへきた。 |

|

| 龍勢(りゅうせい)会館(ここ、ここ、ここを参照)。 龍勢祭りについてはこことここを参照。 ロケットが飛んでいるビデオはここを参照。 ロケットの製作工程についてはここを参照。 |

| ここから転載。 龍勢とは、「椋(むく)神社秋の大祭」に奉納する神事として、 代々伝承され続けてきた「手作りロケット」のことです。 櫓にかけて打ち上げる様が、龍の昇天の姿に似ていることから 龍勢(りゅうせい)と呼ばれています。 これは、ロケット推進の噴射によって 300〜500メートルの高さまで上昇するもので、 土地の古老より構造や火薬の取り扱い方などを伝承した 若衆が製造します。 伝承技術の相違によって28流派あり、 それぞれが独自の工夫をこらすため、 各龍勢も個性的なものに仕上がります。 観客が打ち上げの成功を一喜一憂する中、 15分おきに35本の龍勢が打ち上げられます。 |

||

| ロケットは数百メートル飛んで爆発し、 落下傘や唐傘が落ちてくるらしい。 ロケット(竹)の本体も、付属する落下傘が開いてゆっくり落ちてくる。 龍勢、ロケット、花火の違いの説明が以下(クリック)にある。

|

||

| 唐傘。 | ||

| 失敗して爆発することもあるらしい。 | ||

| 発射台上部の模型。 縦に伸びているのがロケット。 |

||

| 天井に吊るしてあるのがロケット。 赤、緑、黄の布の部分が先端で、発射の際は布ははずす。 |

||

| 映画「草の乱」のオープンセット。 | ||

| 同上。 |

| 矢印の部分に黒っぽく見えるのが発射台。 | |

| 発射台の現場に接近。 | |

| 発射台付近から吉田町を望む。 | |

| 子(ね)の神の滝。 |

| 秩父事件の際、農民3000人が集まったという椋(むく)神社。 ここによると、秋の例大祭で 龍勢(りゅうせい)として奉納されるのが、 神事として伝えられてきた「手作りのロケット」だそうだ。 |

|

| 建物の軒下に横長に龍勢が奉納されている(気づかなかった)。 右の木は大ケヤキ。 |

|

| 旧武毛銀行。 近くに吉田町立民俗資料館(旧吉田町役場)もあったが、 行くのを忘れた(>_<)。 |

|

| 迷彩色の建物。 | |

| 秩父困民党の会計長、 井上伝蔵(映画「草の乱」の主人公らしい)の屋敷跡。 |

| 石間川沿いの県道363号線に入る。 ここから城峯山までは龍勢ヒルクライムのコースらしい。 |

|

| 谷間に集落が点在する。 この谷沿いに、半納の横道、加藤織平生家、落合寅市の家など、 秩父事件の史跡があるらしいが、走ったときには知らなかった。 |

|

| 猿田彦神社。 鳥居の先から斜め上に参道?が伸びているが、 木の生え際の位置を見ると急勾配なのが分かると思う。 |

|

| 参道?は何とこんな状態で、登るのはかなり怖そうだ。 (この写真では傾斜がゆるく見えるが、 実際の傾斜は上の写真のような感じ。) |

|

| 倒壊した廃屋。 | |

| 今日は藤をよく見る。 山の中腹の家々は石間集落か? |

|

| 防護ネットがあるとは言え、 大丈夫なのだろうか? |

|

| 反対から見るとこんな感じ。 | |

| まるで津波だ。 | |

| この水車は、石間交流資料館の 体験交流で使うらしい。 |

|

| 山の上まで家が続く石間の集落。 ねずみ小僧次郎吉の出身地という説もある。 |

| 金属製の城峯神社の鳥居。 (神社本体はずっと先にある。) ここから急坂が始まる。 |

|

| 新緑。 | |

| 急坂を登ると半納の集落。 | |

| 半納の集落から、先ほど通過した石間の集落の眺め。 | |

| 半納集落の戸数は20軒ほどか。 こんな山の上で 半納の戦いが行われたのだろうか? |

|

| 各家から外を見るとこんな眺めになる。 | |

| さらに登り、半納集落を見下ろす。 |

| 半納集落から先は林道となり、 車が全く通らず不安になる。 |

|

| しばらく進み、ようやく太田部峠に到着。 | |

| さらにしばらく進み、ようやく石間峠に到着。 中央の山道を10分ほど登ると城峯山頂。 |

|

| 城峯山頂をめざして登る。 | |

|

城峯山(じょうみねさん)(こことここ参照)の 頂上にある展望台。 |

|

| 展望台からは、ほぼ360度のパノラマが開けるが、 例によって霞んでいる。 写真中央やや上は鬼石町中心部。 |

|

| 写真中央下に見える湖はこのとき通過した神流湖。 | |

| この写真は今日走ってきた方向だと思う。 | |

| 平将門ゆかりの城峯神社。 | |

| 一等三角点。 | |

ほぼ同じ位置からの写真だが、私のデジカメで樹木を撮影すると、 左のように土が赤っぽくなってしまうことが多い。 |

|

| 山を下り、下界へ向かって走る。 |

|

| 野上駅近くにあった昭和30年代風?の木造住宅。 | |

| 秩父鉄道の野上駅にて。 セメントを運搬する貨物か? |

次のレポートへ ツーリングの記録へ ホームへ 自転車紹介へ プロフィールへ リンクへ