参考資料:なし

青は自転車、緑は徒歩。

5月後半に富士山五合目に登る予定だったが、

心肺機能の強化計画が遅れているため、今年は断念することにした(>_<)。

今週末も天気予報は曇りだが、曇天にマッチしそうな渋そうなコースということで、

旧甲州街道の笹子峠と、甲斐武田家滅亡の歴史を探訪することにした。

笹子峠(こことここ参照)は相模川水系と富士川水系の分水嶺になっている峠で、

旧甲州街道の難所として知られる。

また過去の輪行で、中央線の笹子トンネルに入る前は曇天だったのが、

トンネルを抜けたら晴天に変わっていたことが2回ほどあり、

気象区分上でも境界になっているのかもしれない。

中央線の笹子駅まで輪行し、国道20号線を西に走る。

やがて分岐を左へ行くと旧甲州街道(県道212号線)となる。

最後の新田集落をすぎると道は山へ入っていく。

土曜の朝のせいか交通量はきわめて少なく、

峠を越える間、車には計2台しかすれ違わなかった。

本日は曇りのはずが午前中は晴天で、温度、湿度とも少ない。

坂の勾配もさほどきつくないので、汗もかかず快適に登ることができた。

途中、県道から分岐して昔の甲州街道がハイキングコースになっている箇所がある。

最初の分岐点はそのまま通りすぎ、2つ目の分岐点に自転車を置き、

甲州街道(単なる山道)を少し歩き、「矢立の杉」を見学した。

なお、 徒歩による甲州街道踏破のHP(笹子峠越えの部分)はここ、ここ、ここを参照のこと。

やがて頂上の笹子隧道(トンネル)に到着。

トンネルの向こう側に、昔の峠に登る道があったが、時間の都合で行かなかった。

峠を下る途中、甲州街道がにぎやかだった当時の茶店の跡(立て札のみ)が2箇所あった

(上記「矢立の杉」の近くにも3軒ほどあったらしい)。

ここから先は、武田氏滅亡の歴史をたどるので概要を簡単に記す(詳細はここ、ここ、ここを参照)。

1582年、織田・徳川の甲斐侵攻が始まった。

武田勝頼は韮崎の新府城(このとき行った)に火を放って落ち延び、大月の岩殿城を目指した。

甲府盆地を横切ったが、笹子峠手前の駒飼で小山田信茂の謀叛にあったため、笹子峠越えを断念する。

群馬県の岩櫃城を目指して天目山に分け入ったところを滝川一益の軍に遮られ、

勝頼父子は自刃して果て(現在の景徳院)、甲斐武田氏は滅亡した。

笹子峠を下り、武田勝頼が宿泊したという駒飼(こまかい)宿に到着。

旧甲州街道は駒飼宿の途中で県道212号から分岐し、狭くて急な道となる。

さらに下ると大和村の中心部に到着。

国道20号を少し進んだ後、左へ分岐して県道208号を北上する。

この頃から気温が上がり、汗も出て疲れてきた。

やがて武田勝頼が自害した場所に建立された景徳院に到着。

自害した場所には生害石(自ら命を絶つ場所として選んだ石のこと)が残っている。

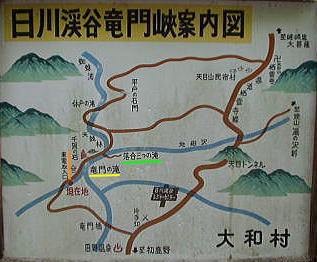

景徳院を散策した後、近くの日川渓谷・竜門峡の入り口に自転車を置き、遊歩道を歩いた。

案内板によると、すぐに竜門の滝があるはずだが、滝の表示がなく場所が分からなかった。

(後でネットで調べた所、竜門の滝の行き方の説明がここにあったが、

危険な場所かもしれないので注意すること)。

20分ほど歩いて「落合三つの滝」に到着。

滝の右側に急な勾配で登る遊歩道があったが、滝を上から見るための道かと思って行かなかった。

ところがこれまた後でネットを調べて分かったことだが、「三つの滝」と思ったのは実は一番下の滝で、

残りの2つは急勾配の道の先にあることが判明した(ここを参照)。

要するに、写真を撮り損ねたというわけだ(>_<)。

この先渓谷をさらに20分〜30分ほど歩き、結構へろへろになって

ようやく武田氏ゆかりの栖雲寺(せいうんじ)に到着。

土曜日だが、結局遊歩道では2組の夫婦連れに会っただけだった。

栖雲寺からは県道を歩いて自転車を置いた場所まで戻り、甲斐大和駅から輪行した。

帰りの中央線で一番前の車両に座っていたら、

一人のオッちゃんが携帯に大声でしゃべりながら歩いてきて、

運転室のすぐ後ろで止まった。

やがて電車がどこかの駅に停車すると、運転室の小窓を叩き、

運転手が小窓をあけると、「○○○○会の○○支部はどこで降りたらいいか?」

とか大声で聞いていた。

停車中とはいえ、運転手に話しかけるのはいかがなものか(←政治家風の表現)と思うが。

| 中央線の高尾から別の電車に乗り換え、 最後尾の車両に乗ったところ、同業者がいた。 写真左にも1台置いてあり、3人組らしい。 (写真に写っている人は単なる乗客。) |

|

| 国道20号線(甲州街道)の笹子駅付近。 これから向こうの峠を越える。 |

|

| 写真右の国道20号線と分かれ、左の旧甲州街道に入る。 | |

| 最後の新田集落。 | |

| 鉄道が通っているわけではないのになぜか踏切が。 |

|

| 車が全く来ず、快適な道を進む。 | |

| たまに視界が開けるが、下界は見えない。 | |

上記は右図の黄色い矢印の分岐。 ここから1kmほど、昔の甲州街道が ハイキングコースになっている。 |

|

| 上図の赤い地点に自転車を置き、「矢立のスギ」に向かう。、 昔の甲州街道とは言っても、単なる山道だ。 |

|

| 100m位歩くと矢立のスギが見えてきた。 他の木と比べると太さが分かる。 |

手前は大きさ比較用の前カゴ。 |

^ |

| 木の根元と前カゴ。 中は何と空洞だ。 |

|

| 木の中から上を撮影。 実際には真っ暗で、倒れるかもしれないので、 少々怖かった(>_<)。 誰がどういう方法で中空にしたのだろうか。 |

|

| 外から上を見上げたところ。 |

| 温度、湿度ともに低いのと、 傾斜があまり急でないことから、 汗はほとんど出なかった。 |

|

頂上にある笹子隧道。 右の看板によると、昭和33年まで この道が幹線の国道だったらしい。 トンネル内の道幅は狭く、 車がすれ違うのは難しい。 またトンネル内に照明はない。 |

|

| トンネルの向こう側に、 本物の笹子峠へ向かう道(旧甲州街道)があった。 |

|

| 笹子峠では下界の見える場所がなかった。 唯一この地点で右上にかすかに甲府盆地が見えた。 |

|

| 上の写真の右上を拡大すると、 雲海の上に南アルプスが見える。 この写真の左に霞んでいるのが甲府盆地。 |

|

| 下りは快適。 | |

| 甲州街道の駒飼(うまかい)宿。 | |

右図の黄色の部分で撮影。 右手の看板の右側が本陣跡 右図の緑の部分で撮影。 ここから手前は急な下りとなる。 |

| 現代の甲州街道である中央高速。 | |

| 大和村の中心部。 右下の道は甲州街道。 |

|

| 甲州街道と県道212号(手前)の合流地点。 | |

| 国道20号線。この少し先で笹子トンネルに入る。 | |

| 武田勝頼が敗走した日川(にっかわ)ぞいの谷。 | |

| 中央に国道20号線と笹子トンネルが見える。 | |

| 次第に暑くなってきた。 | |

上の写真の右側に、 鳥居畑古戦場の看板があった。 写真左の森が景徳院。 |

| 景徳院は武田勝頼終焉の地に後で建てられた。 | |

| 天正十六年の建立当時から残っている山門。 | |

左の松は旗竪松(はたたてのまつ)。 (自害する前に、息子信勝に 家督(かとく)を譲る儀式を行ったところ。) |

| 右が武田勝頼の生害石、左は夫人の生害石。 | |

| 武田勝頼の生害石。 | |

| 武田勝頼と一族の墓。 | |

| 景徳院の遠景(手前の森)。 左の黒い建物が上の写真の山門。 |

|

| 周囲の様子。 左の建物の左側に景徳院がある。 |

|

左は日川渓谷の入り口にある案内図、 上は遊歩道の途中にある案内図。 黄色が竜門の滝、橙が東京電力の取水口、 黄緑が「落合三つの滝」だが、 左の図が正しく、上の図は竜門の滝の位置や 全体の地形が間違っているので注意(ここを参照)。 |

| 遊歩道から分岐し、この橋を渡った先に 「落合三つの滝」がある。 |

|

| 橋から上流の眺め。 | |

左が落合三つの滝かと思って撮影したが、 帰りに駅のポスターとデジカメの写真を比較したら違っていた。 |

|

| 妙に斜めになっている石。 | |

| 写真では大きさがわかりにくいが、 下のひし形の石は一辺が3m位ある。 |

|

| かなり奥地に来た気分だ。 | |

| 藤のつるがからまっている。 |

| 平戸の石門。 遊歩道はこの下をくぐる。 |

|

| 反対側から撮影。 トンネルの向こう側にハイカーが見える。 |

|

| 木賊(とくさ)の石割けやき。 木が石を割ったのか、 はたまた割れた石の間から木が生えたのか? |

|

| 反対側から見たところ。 | |

| 一番奥に人工の滝があった。 高さは結構高い。 |

|

| 全く予期していなかったが、富士山が見えた。 | |

| 武田家ゆかりの栖雲寺(せいうんじ)に到着。 | |

| 同上。 | |

| 寺の隣は、最近廃校になった小学校の分校。 寺の境内が運動場代わりだったのか? |

|

| (>_<) | |

| 木賊(とくさ)の集落。 |

| 山の下にある谷が、 歩いてきた日川渓谷と思われる。 |

|

景徳院の200m位上流にある 土屋惣蔵片手切の現場。 片手で藤づるをつかみ、片手で刀を持って 敵兵を切りまくったという。 左下50m位のところに流れている 日川(右の写真)が、 三日間血に染まったという。 |

|

大正時代のこの地点の写真。 左に、リヤカーに俵を積んで 運搬している人が写っている。 |

| レトロな大和村営バス。 | |

| 高尾駅の天狗面の像。 高尾山の天狗伝説はここ。 |

|

| (>_<) |

次のレポートへ ツーリングの記録へ ホームへ 自転車紹介へ プロフィールへ リンクへ