参考資料:湘南・鎌倉自転車散歩(山と渓谷社)P66、横浜・鎌倉箱根散歩(昭文社)、鎌倉を歩く(JTB)

(注)赤は歩いた部分。

今回は前回に続いて鎌倉に行き、鎌倉七口(七切通し)その他を回ることにした。

鎌倉は南側を海に、東、西、北側を山に囲まれており、

鎌倉時代は七切通しのいずれかを通って出入りしていた。

ここによると、切通しは軍事上重要なので、関所のような施設を置き、

兵を待機させる平場、敵兵がよじ登れないように山肌を削り落とした切岸(きりぎし)、

敵の馬が駆け抜けられないようにする置石などの仕掛けを施したとのこと。

なお、鎌倉七口について紹介しているHPは数多くある(ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ、ここ)。

当初北鎌倉駅まで輪行する予定だったが、

うっかり前回のツーレポと同じく電車の最後部の車両に乗ってしまい、

北鎌倉駅では電車の先頭部に出口があって

輪行袋を担いでホームを数百m歩かなければならないため、鎌倉駅で下車した。

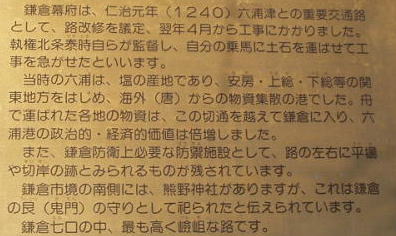

鶴岡八幡宮本殿付近で左に折れ、まず巨福呂(こぶくろ)坂切通しに行く。

この切通しは途中の民家で道が消滅していた。

再び鎌倉街道に出て、建長寺方面に行く。

途中にトンネルがあるが、トンネルまでの登りは結構急だった。

(反対の建長寺側からの登りはそれほど急ではない)。

建長寺を越え、長寿寺手前を左折して少し進むと亀ヶ谷(かめがやつ)坂切通しに至る。

切通しの頂上は崖崩れでもあったのか工事中で立ち入り禁止だった。

当初の予定では、亀ヶ谷坂切通しを越えて化粧坂に向かう予定だったが、

立ち入り禁止で通り抜けできないため、再び鶴岡八幡宮に戻って化粧坂に行く。

結果的には、当初の予定通り北鎌倉駅から出発し、

亀ヶ谷坂、巨福呂坂、化粧坂の順に回った方が良かった。

前回行った海蔵寺に行く道の途中を左折し、300mほど進むと化粧(けわい)坂切通しが始まり、

自転車を置いて徒歩で登る。

最初のうち、ぬかるんだ土の道だったが、次第にごつごつした岩となり歩きにくい。

ここも紅葉の名所らしいが、ピークは過ぎていて紅葉はほとんど見られなかった。

坂の頂上の源氏山公園で源頼朝像を撮影した後、坂を下りる。

再び鶴岡八幡宮を経由し、前回取材し忘れた(>_<)細長い谷の奥にある覚園(かくおん)寺に行く。

境内の紅葉は丁度ピークだったが、まだ朝8時前で日が射しておらず、写真は今ひとつだった。

続いて永福(ようふく)寺跡を通過し、自転車を置いて

紅葉で有名な獅子舞のハイキングコースを数百メートル歩く。

しかしここも紅葉はすでに終わっているようだった。

次に隣の紅葉ヶ谷(もみじがやつ)にある、花の寺として有名な瑞泉(ずいせん)寺へ。

ここも紅葉の名所だが、残念ながら本殿の裏以外はまだ色づいていなかった。

次に釈迦堂(口)切通しへ向かう。

ここは七切通しには入っていないが、迫力のある洞門がある。

ただし崩落の危険があるため、立ち入り禁止となっている。

ここから県道204号線を東へ進み、十二所(じゅうにそ)バス停手前を右に折れ、

500mほど進むと、左側に朝比(夷)奈切通しに至る山道が現れる。

自転車を置き、山道を歩き始める。

やぐらのような穴や平場と思われる場所などがあり、それらしい雰囲気がある。

1.5kmほど歩き、横浜横須賀道路と交差した先でUターンし、元の道を戻る。

続いて県道204号を戻り、明石橋交差点を左折して逗子方面に向かう。

途中の丘陵には鎌倉逗子ハイランドと称する新興住宅地が立ち並んでいる。

なお、行ったときは気づかなかったが、この住宅地の中にパノラマ台という展望台があるらしい。

次の目的は鎌倉と逗子の間の山中にある名越切通しだ。

県道311号線の久米新道バス停付近を横須賀線と反対側に曲がり、

住宅街の中の激坂を登り、最初の交差点を右に曲がってさらに進む。

白い円筒形のタンクが見え、その左側から名越切通しに至る山道が始まる。

自転車を置いて300mほど歩くと切通しの頂上に至る。

頂上付近でカリカリカリカリというやや金属音っぽい音がときどき聞こえてきたが、

キツツキか何かだろうか?

なお、名越切通しは手元の地図に載っておらず、

事前の調査でも行き方が今ひとつはっきりしなかった。

後で分かったことだが、今回のように逗子側から行く方法の他に、反対の鎌倉側から行く方法と、

法性(ほっしょう)寺やお猿畠の大切岸(おさるばたけのおおきりぎし)(こことこことここ)を

経由していく方法があるらしい。

自転車を置いた場所に戻り、名越しの3つのトンネルを越えて鎌倉を横切り、

極楽寺坂切通しと極楽寺に行く。

切通しの上にある成就院横の参道からは七里ガ浜や鎌倉市街地が一望できる。

続いて鎌倉大仏に立ち寄る。

大仏の裏から大仏の中に入ることができるのを知らなかったのが悔やまれる(>_<)。

県道32号を藤沢方面に進み、火の見下というバス停の脇の小道を右折すると

大仏坂切通しの山道が始まり、自転車を置いて歩く。

例によって平場と思われる場所ややぐらがある。

切通しの頂上を過ぎて急坂を下ると大仏坂のトンネルの鎌倉側出口付近に至る。

トンネル内の歩道を歩いて自転車を置いた場所に戻った。

最後に銭洗弁天、佐助稲荷に行き、鎌倉駅から輪行で帰宅した。

| 巨福呂(こぶくろ)坂切通し(こことここ)は 1240年北条泰時が開き、鎌倉から 北鎌倉方面への行き来がしやすくなった。 右は巨福呂坂切通しへ向かう道。 左のトンネルは塞がっている。 |

|

| 右は切通しへ向かう道。 左は大聖歓喜天(だいしょうかんき(ぎ)てん)神社。 折角なので神社に登ってみる。 階段が急で、落ち葉が堆積していて滑りやすいので注意。 |

|

| 急な階段の上には小さな拝殿が2つあった。 | |

| 切通しへ向かう道はここで行き止まりになっていた。 |

|

| 亀ヶ谷(かめがやつ)坂切通しへ向かう道。 | |

| 亀ヶ谷(かめがやつ)坂(こことここ)は 旧名を亀返し谷坂と言い、 この坂を上ろうとした亀が みなあきらめて帰ったことから こう呼ばれるとのこと。 残念ながら頂上は工事中で行き止まりだった。 |

|

| 新田義貞の鎌倉攻めの主戦場になったという 化粧(けわい)坂切通し(こことここ)。 名前の由来は、昔この坂で、 討ち取った平家の大将の首に化粧をしたからとか、 坂の下に娼家があったからなど諸説がある。 |

|

| 同上。 | |

| 同上。 | |

| 同上。 |

| 化粧坂切通しを登ると源氏山公園に至る。 朝日を浴びる源頼朝像。 |

|

| 朝の鶴岡八幡宮。 | |

| 覚園(かくおん)寺(手前)のある小さい谷。 | |

| 覚園寺。 | |

| 同上。 |

| 同上。 | |

| 源頼朝が平泉の中尊寺の二階大堂を模して建立した大寺院 永福(ようふく)寺跡(こことここ)。 往時は壮大な伽藍が立ち並んで隆盛を誇った。 復元模型はこことこことここ。 |

|

| 同上。 | |

| 紅葉の名所獅子舞(こことこことここ)へ行ったが、 数分歩いても紅葉が見られなかったので途中で引き返した。 既に落葉していたのか、名所がもっと先なのか不明。 |

|

| 紅葉ヶ谷(もみじがやつ)。 この先に鎌倉随一の花の寺として 名高い瑞泉寺(ずいせんじ)(こことこことここ)がある。 |

|

| 開門(朝8時)直後の瑞泉寺入り口。 谷なのでまだ日が射していない。 |

|

| 古びた階段を登る。 | |

| 本堂。 | |

右下の図の左側の橋。 |

右下の図の天女洞。 |

| 本堂裏の紅葉。 逆光なので建物が暗くなってしまった。 |

| 仕方ないので木だけ撮影。 | |

| 次の目的地へ行く途中の川沿い。 | |

| 釈迦堂(口)切通し(こことここ)の洞門(七切通しには入っていない)。 左下は大きさ比較用の自転車。 昔、三代執権北条泰時がこの谷のどこかに 父、義時の菩提を弔うために釈迦堂を建てたが、 その場所がいまだにわからないため「幻の寺」と言われる。 |

| 朝比(夷)奈切通し(こことこことこことここ)の入り口。 大変な力持ちとして知られた 朝夷奈三郎が一夜で開削したという伝説がある。 |

|

| 小川が流れており、 部分的にぬかるんでいる。 |

|

| 地層が露出している。 | |

| 道がボコボコしている。 | |

| もう少しで切通しの頂上。 中央下に写っているのは人。 |

|

| 切通しの頂上。 |

| 上記頂上の先を右に折れて5分ほど歩くと熊野神社。 | |

| 階段の上から下を見下ろす。 周囲は森のみ。 |

|

| 横浜横須賀道路の下を潜る。 | |

横浜横須賀道路の先を Uターンして再び切通しに向かう。 道端の道祖神。 |

|

| 頂上以外にも狭い部分がある。 | |

| 先ほど撮影した頂上を反対側から撮影。 ハイキングのグループが来ていた。 |

| マウンテンバイクの集団(10名位)が走っていたが、 全行程の1/3は悪路で走行不可だと思う。 |

|

| 鎌倉の周囲の丘の上には新興住宅地が立ち並ぶ。 ここは鎌倉と逗子にまたがる鎌倉逗子ハイランド。 |

|

| 丘の上だけでなく、谷底にも住宅が立ち並ぶ。 | |

| この狭い谷にも住宅が。 向こうの山の上も住宅。 |

|

名越切通しはこの道を入る。 下の道は県道311号線(右が鎌倉、左が逗子)。 写真のすぐ左(だったと思う)に 久米新道バス停がある。 |

|

| 超激坂が続くので自転車を押す。 | |

| 同上。 | |

| 周囲の眺望。 山の上にも住宅が立ち並ぶ。 |

|

| 激坂の途中から下を撮影。 | |

| 写真を定規で測ると、勾配23%程度か。 | |

| 周囲の眺望。 | |

右の円筒形のタンクの左から、 名越(なごえ)切通しの道が始まる。 |

タンクの右の方に洋館が見えた。 |

| 上の写真のタンク。 車の左から向こうへ向かう道が 名越切通しへの道。 名越(なごえ)切通し(こことこことこことこことここ)は 鎌倉から逗子に抜ける道で、 容易に越え難い道なので「難越」、 それが「名越」に転じた。 |

|

| 途中で工事中の箇所があった(迂回路あり)。 | |

| 途中に妙な小屋があった。 | |

| 頂上付近の曼荼羅(まんだら)堂跡(こことここ。通常は非公開) へ向かう分岐。 やぐらや五輪塔がたくさんあるらしい。、 |

|

| ここが切通しの頂上。 道は3つに分かれている。 |

|

| 真ん中が正しい道。 道の中央に置石がある。 |

|

| 左の道は小さな草原になり、 その先にわずかに眺望が開けていた。 こちらは逗子方面で白い部分の下部は海。 |

|

| 鎌倉方面。 中央の茶色い部分は横須賀線。 |

| 右の道を登ると無縁諸霊之碑がある。 道はその先にも続いているようだ。 |

|

| 中央の道をさらに進むと苔むした階段がある。 このあたりでUターンした。 |

|

| 峠から戻り、鎌倉へ向かう。 丘の上の右の建物は先ほどのタンク。 ここから小さいトンネルが3つ続くが、 歩道がついているので危険はない。 |

|

| 由比ガ浜から逗子方面を望む。 向こうの丘に先ほどの名越切通しがある。 右端は逗子マリーナ。 |

|

| 稲村ガ崎方面。 | |

| 左は現在の極楽寺坂切通し(こことこことここ)。 右は成就院へ登る道で、 当時はこちらの付近を通っていたらしい。 |

|

成就院参道からの眺望。 明暗のコントラストが強すぎるので、 左の写真で参道を、上の写真で七里ガ浜を撮影した。 |

| 江ノ電の駅名にもなっているので もっと大きい寺を想像していたが、 以外と小規模な極楽寺。 |

|

| 極楽寺の境内。 | |

| 高徳院にある鎌倉の大仏(こことここ)。 内部にも入れるらしいが、 気が付かなかった(こことこことこことここ(←音が出ます))。 大仏の作り方はここを参照。 鋳造方法等を紹介したDVDも販売されているらしい。 |

|

| 境内の紅葉。 | |

| 同上。 | |

| 同上。 | |

| 県道32号線(右が鎌倉、左が藤沢)の 「火の見下」バス停の右の道(影になっている部分)を入ると 大仏坂切通し(こことこことここ)に至る。 |

|

| 住宅街の近くとは思えない山道となる。 | |

| 鎌倉特有の「やぐら」が数個あった。 | |

| 大仏坂切通し。 | |

| 同上。 | |

| 同上。 | |

| 最後は急坂を下ってハイキング道に合流し、 大仏坂トンネルの鎌倉側出口付近に下る。 |

|

| トンネルの上へ向かう道があったので登ってみた。 | |

| 途中の眺め。 左下の建物は大仏坂体育館。 |

|

| 頂上は水道局の施設で中に入れなかった。 その付近からの眺望。 |

| 旧大仏坂体育館(こことここ)。 | |

| 銭洗(ぜにあらい)弁天 宇賀福(うがふく)神社 (こことこことこことここ)には裏口から入った。 頼朝の夢枕に宇賀福神が現れ、 「この水で神仏を供養すれば天下泰平になる」と告げ、 頼朝はこれに従って社を建てて祭ったとのこと。 |

|

| ここのトンネルから入るのが 正しい入り方らしい。 (トンネルの向こうが銭洗弁天。) |

|

| トンネル内。 | |

| 右が拝殿。 左の洞窟に湧く銭洗水(鎌倉五名水の一つ )でお金を洗えば、10倍にも100倍にもなるといわれている。 |

|

| 拝殿。 | |

| 2枚上の写真の洞窟の中。 この緑の部分で銭を洗う。 |

|

| 同上。 右のしゃがんでいる人は銭を洗っている。 |

|

同上。 |

|

| 佐助稲荷神社(こことここ)の階段の上から入り口方面を撮影。 左右に鎮座しているのは狐。 源頼朝が伊豆に流されていたときに、 ここの稲荷神が夢枕に立ち、挙兵の助言をした。 佐殿(すけどの:頼朝の幼名)を助けたということで 佐助稲荷神社と言うらしい。 |

|

| 拝殿。 |

次のレポートへ ツーリングの記録へ ホームへ 自転車紹介へ プロフィールへ リンクへ